Scrivere per vendetta

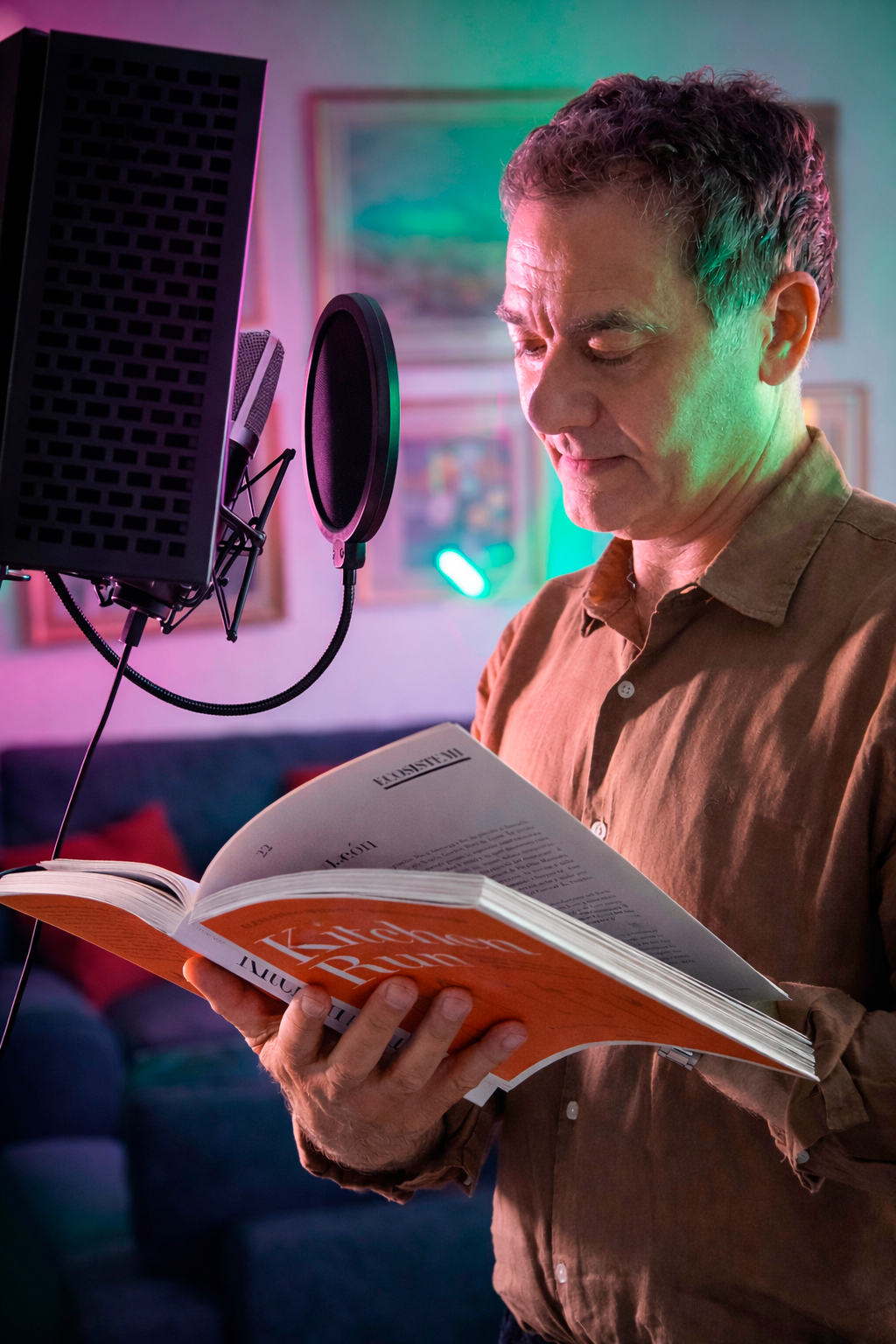

Lo scrittore Alessandro Piperno parte da una citazione del poeta russo Osip Mandel’štam che in un suo saggio ci racconta come leggere Dante sia una fatica senza fine. “Ed è bello sapere che è italiano il massimo poeta di tutti i tempi riconosciuto a livello mondiale. – ci dice il professore e continua – Ed è anche giusto ricordare che Dante è un poeta molto difficile, ma che riesce a coniugare la difficoltà con l’amore del pubblico. Questo per una sorte di osmosi lo avvicina a Marcel Proust, altro autore amatissimo e molto citato dal pubblico ma ugualmente scrittore di straordinaria difficoltà”.

Il paragone può apparire strampalato. Per stessa ammissione dell’accademico e critico romano si potrebbero paragonare fra loro tutti i grandi per il solo fatto di essere grandi: “Un po’ come paragonare Michelangelo a Maradona e quindi ottenere comparazioni senza senso”, ma ci rassicura come prima di lui lo abbia proposto uno dei massimi esponenti italiani della critica stilistica, ai primi del ‘900 in un saggio su Dante. Il piemontese Gianfranco Contini intercetta l’IO di Dante con l’IO proustiano, ossia il modo di parlare di sé di Dante e di Proust. Contini dice che ci sono delle affinità tra il modo di parlare di sé e di mettere in scena l’IO dantesco in un contesto tra i più fantastici, ossia l’Aldilà, e l’IO proustiano che si muove in un contesto più realistico ovvero quello che la Parigi mondana e decadente vive a cavallo tra ‘800 e inizio ‘900.

Anche Contini condivide questo imbarazzo di affiancare due giganti. Il massimo poeta del medioevo con il campione del modernismo novecentesco, La Divina Commedia con À la recherche du temps perdu. Che senso ha affiancare due giganti così sideralmente distanti nel tempo e nella lingua, nello stile e nella forma espressiva del genere affrontato, nelle concezioni filosofiche e nelle qualità artistiche e soprattutto di temperamento? L’autore del saggio dantesco dice che nell’IO di Dante convergono l’uomo in generale soggetto di vivere e dell’agire e l’individuo storico in un certo spazio e tempo. l’Io trascendentale con la I maiuscola e l’io esistenziale con quella minuscola. Questa doppia natura è il fascino: parlo della mia epoca e ho il privilegio di trascinarmi in questa peripezia ultraterrena.

Dante con i suoi vizi, le sue grettezze, Dante con le sue amicizie, i suoi piccoli e grandi amori incarna qualcosa di analogo che succede nei sette volumi della Recherche. Anche qui è avventura di un io che accoglie in sé una natura bifida, perché c’è l’IO proustiano e l’io storico coi suoi baffoni. L’IO di Proust e l’io romanzesco.

Nella dicotomia proposta dal critico letterario e filologo Gianfranco Contini troviamo un io in cui tutti possiamo identificarci e uno estremamente specifico ovvero l’IO proustiano. A questi due “IO-io” descritti, il professor Alessandro Piperno propone e ne aggiunge un terzo che riguarda entrambi. All’io biografico e all’IO universale c’è anche l’io sapiente o moralista: “Perché stento a immaginare altre fonti inesauribili di saggezza introspettiva che non appartenga a loro. Sanno tutto sull’amore, sull’esilio, sullo snobismo, sul risentimento, il senso di riscatto, di inadeguatezza. Pensate che IN AMORE VINCE CHI FUGGE è una espressione che viene da una frase proustiana. Pensate anche alle massime di Dante dedicate all’amore su Paolo e Francesca”.

Il terzo “IO pensante” capisce il senso delle cose e lo tematizza. Oggi c’è una moda di scrivere di sé. Chi la chiama autofiction, pratica molto adottata dai narratori odierni, immerge sé stesso in un contesto di finzione mescolando dato reale a quello fittizio.

La cosa irritante per Alessandro Piperno è “Ciò che sembra una novità degli ultimi trenta anni è invece una cosa antica come la letteratura, come Dante. Il sommo poeta fa autofiction, perché dentro ci sono i personaggi che sono implicati con il suo mondo, la sua epoca. La letteratura ha sempre amato mescolare questi IO”.

Piperno prosegue invitandoci a tornare alle affinità iniziate da Contini per poi proseguire da solo con le proprie gambe. Mentre la Commedia apre una tradizione letteraria, la Recherche in un certo senso la chiude. La chiude perché in questo romanzo c’è tutto. É un’opera colossale che raccoglie ogni cosa: romanzo libertino, romanzo d’avventura, romanzo sociale: Flaubert, Stendhal, Balzac. Opere cosmologiche che aprono e chiudono una tradizione. Opere che generano un grande fascino sui lettori e particolarmente sui critici legandoli indissolubilmente, dopo il loro studio, agli stessi due immensi autori. Dantisti e Proustiani: tutto il resto sembrerebbe insipido e ciò riguarda la natura stessa di queste due opere, anche se una è scritta in versi e l’altra in prosa.

Per tenere avvinti a sé, c’è una serie infinita di allegorie, cripto testi, tesori nascosti e altre questioni che rendono le affinità preziose. La Divina Commedia è un lungo viaggio, più breve di À la recherche du temps perdu ma un viaggio. La Recherche è un percorso verso la consapevolezza morale e artistica e lo stesso si può dire per Dante, senza dimenticare il suo atteggiamento intellettuale, influenzato dagli ideali cristiani e dal cammino di consapevolezza artistica che finisce nell’identificarsi completamente con la luce di Dio. Mentre Proust vive una prospettiva totalmente laica e atea.

I due viaggi si assomigliano, ma conducono a conclusioni diverse.

E le due opere si assomigliano anche dal punto di vista strutturale.

La prima è un tragitto nell’aldilà. La seconda sembra quello che tutti noi facciamo: un itinerario dalla fanciullezza alla vecchiaia, fino alla morte.

Ma la storia della Recherche può essere identificata come la storia di vocazione artistica di un uomo che sta cercando di scrivere un libro. Cosa che poi alla fine, ci accorgiamo, è riuscito a fare. Quando la Recherche finisce Marcel Proust inizia a scrivere il libro che noi abbiamo appena finito di leggere. Della Commedia di Dante Alighieri non si può dire qualcosa di analogo? Come iniziano queste due opere?

La Commedia nasce da una trasposizione nevrotica di un disagio nevrotico, da un sogno/incubo, da una selva davvero ben descritta in modo realistico? Non lo sappiamo. Sicuramente qualcosa che ha a che fare con il disagio di un uomo che, come noi, è in difficoltà dal punto di vista fisico ma soprattutto morale.

La Recherche inizia in modo altrettanto misterioso, in una camera da letto dove il protagonista vagola per trenta pagine in una specie di dormiveglia. In una camera dove si trova intrappolato in un disagio ipocondriaco nel pieno della mezza età, come in Dante in cui c’è una piccola depressione. L’uno a 35 l’altro a 38 anni. Intrappolati in una selva oscura e in una camera da letto oscura troviamo due personaggi che intraprendono un viaggio.

Due romanzi di epopea, di avventura, dove due uomini in difficoltà si affidano a guide: Virgilio e Beatrice da una parte, Marcel con gli scrittori da lui inventati dall’altra. Alessandro Piperno ricorda soprattutto Charles Suan, una specie di Virgilio e uomo di grande genio. Charles invita Marcel a non sbagliare come lui, che ha tribolato tanto per non aver raggiunto la consapevolezza che Marcel alla fine raggiungerà. Oltre a queste affinità di carattere strutturale ce ne sono altre. Secondo il poeta russo Mandel’štam la Commedia è un’unica grande strofa. Una strofa gigantesca, infinita. E una cosa analoga si può dire della Recherche: un’unica grande frase. Il Proustiano non legge la Recherche come un libro qualunque, il Proustiano può accedere in qualsiasi punto dell’opera per entrare in un mondo. Ciò si può dire anche per i Dantisti, basta aprire la Commedia per entrare subito nel mondo dantesco. Perché è la musica dello stile, la musica dello stile di Dante Alighieri, la terzina che tutti noi conosciamo con il suo ritmo incalzante, suadente. Perché per la Recherche sono le famosissime proposizioni di Marcel Proust: lunghe, struggenti, piene di incisi (anche se non capisci tutto quello che sta dicendo, sei comunque dentro a una musica).

Nella sua lectio magistralis Alessandro Piperno sostiene altre idee.

Una di queste trova soddisfazione nella affinità più profonda tra Recherche e Commedia: sia Dante che Proust utilizzano queste loro opere per avere un loro riscatto, per vendicarsi “Anche se è terribile pensare che uno usi la letteratura per i propri scopi personali, per vendicarsi perché le cose non sono andate come si voleva o anche per le vendette più meschine e private”.

Di Dante si dice che da sempre l’Inferno è pieno di suoi nemici personali trattati malissimo.

Lo scrittore argentino Jorge Luis Borges si ribella a questa tesi. Dice che è falso. Non si può ridurre l’intero Inferno in un luogo dove DANTE SI TOGLIE SASSOLINI DALLE SCARPE. E poi i momenti più emozionanti dell’Inferno dantesco sono fatti anche di incontri importanti con delle persone cui lui vuole bene o con grandi del passato come Ulisse o il suo maestro Virgilio. Personaggi che sono all’Inferno, ma che il sommo poeta non giudica.

Certo nella parte più fiorentina ci sono personaggi che Dante maltratta e spesso in modo losco e bieco.

L’idea di Piperno è che Proust faccia la stessa cosa. Usa il suo romanzo per la propria fama di vendetta, perché si scrive anche per questo. Scrivere è una attività solipsistica che molto spesso è affidata a uomini scontenti e disadattati che attraverso la scrittura cercano di trovare loro stessi, ma anche di offrire un senso introspettivo alla propria esistenza. E si ha la sensazione che Proust abbia scritto la Recherche anche per un riscatto personale. In nome di Dio e per questo riscatto PROUST è DISPOSTO anche a vendicarsi.

Ci sono due casi che hanno forte analogia. Due personaggi che Dante e Proust trattano con particolare violenza e che hanno affinità nel ruolo: Filippo Argenti e Monsieur Dargent. Filippo Argenti è storicamente esistito. Si sa poco di lui. È guelfo, un gentiluomo molto vanitoso che Dante per le leggi del contrappasso mette nella palude Stigia come un qualcosa che ha a che fare con l’ira e l’arroganza. Il personaggio viene addirittura sbranato da altri dannati. E Dante se lo concede alla presenza di una persona saggia come dovrebbe essere Virgilio. Dante si vendica contro un nemico personale.

Qualcosa di analogo succede con un personaggio minore nella Recherche di Proust. Monsieur Dargent è un aristocratico, ricco, molto vanitoso che il narratore incontra due o tre volte ma che odia profondamente “Cosa ancora più strana, perché Proust non è come Dante, non è uno che odia o giudica”, precisa Piperno.

Fatto sta che rincontriamo Monsieur Dargent alla fine della Recherche. Fine che assomiglia in modo straordinario all’inizio della Commedia. Come se improvvisamente il narratore si ritrovasse in una specie di inferno a cielo aperto. La Recherche parla di un uomo in costante ricerca della propria esistenza su dei binari che poi si rivelano morti. L’intera opera è caratterizzata dal narratore ossessionato dall’idea del tempo che fugge via.

Ma alla fine dell’opera e dopo varie peripezie, mollati amori e vita mondana, il protagonista si ritira dall’esperienza di vita in cui hai conosciuto tante persone.

Tornato alla scena, dopo lungo tempo trascorso in casa di cura, si ritrova in un salotto dove incontra persone trasformate. Uno sfacelo, un inferno. Come per la legge di contrappasso dantesca, questi personaggi ora dispensano inchini a chi, tempo addietro, non avrebbero mai considerato per tracotanza e per lignaggio. L’uomo iper-tracotante che compie atti di modestia verso chi socialmente non lo merita. Da una prospettiva laica, non dantesca e metafisica, tutti noi paghiamo le colpe.

Proust si dimostra magnanimo ma quando vede Monsieur Dargent già rincitrullito, il suo scrivere si trasforma in una prosa fiera con violenza inaudita e dantesca di fronte allo spettacolo del disfacimento e Marcel infierisce davanti AL SUBLIME CITRULLO.

“Il tema della vendetta indica che scriviamo anche per rimettere le cose a posto, pure a costo di essere crudeli e vilenti”.

Il paragone è audace e lascia il tempo che trova perché dove ci sono affinità ci sono difformità, ma la provocazione è pensare alla Recherche COME SE DISEGNASSE UN ITINERARIO ANTITETICO A QUELLO DANTESCO.

Nella Commedia Dante parte dall’Inferno, passa attraverso il purgatorio, arriva alla fondamentale luce quando ritorna a vedere le stelle.

La Recherche rappresenta il viaggio di un uomo laico, ateo, che non crede a nulla se non forse nell’arte.

L’itinerario è antitetico al primo. Proust parte dal paradiso dell’infanzia, passa attraverso il purgatorio della mondanità per giungere infine all’inferno della vecchiaia e della morte.